課題申請システムNSL RINGによる、課題申請書の作成方法を解説します。

課題申請システムNSL RINGによる、課題申請書の作成方法を解説します。

!重要!

★で示された箇所は、2024年度募集から新たに変更・追加された項目です。過去の年度から本システムで申請されてきた方も、よくご確認の上申請書を作成してください。

基本仕様

- NSL RINGでの入力フォームは、課題情報・装置/試料環境機器・持込機器・試料・関連課題・研究提案書の6ページからなります。

- 「課題情報」から「関連課題」のページまでの入力で課題申請書の前半部分が生成されます。

- 研究提案書(A4で2ページ以内)では、研究の背景・研究の目的と意義・実験の概要とビームタイムの根拠・期待される効果について記述し、PDF化してアップロードします。

- アップロードされた研究提案書が、そのまま課題申請書の後半部分になります。

- 総ページ数は、後述の「試料」と「持込機器」の数量に応じて変化します。

- 審査の際には、この課題申請書が査読者と装置責任者に直接送付されます。

入力欄について

- 「*」は必須項目です。入力しないと提出できません。

- [灰色]の欄は自動入力のため記入不要、または変更不可の項目です。

以下の4点について記述してください。適宜、参考文献を示してください。

0.初めて申請する方・アカウントをお持ちでない方は

まずアカウントを作成します。すでにアカウントをお持ちの方は「1.申請の開始」へお進みください。

- NSL RINGにアクセス

- ページ下方の「ユーザ登録がお済でない方:ユーザー新規登録」をクリックします。

- 個人情報の保護方針を了承していただいた上で、希望するアカウントID・氏名等、必要事項を記入し【内容を確認する】をクリックします。

- 希望するアカウントIDが既に使用されている場合は、別のIDにしてください。

- 登録メールアドレスへの確認通知はありません。基本的に所属機関の正規のメールアドレスを登録してください。

- 内容を確認し、【この内容で登録する】をクリックし完了です。

備考

- 所属や身分等の変更があった場合、ログイン後に、【ユーザ情報】>【ユーザ情報の更新】から、登録内容を更新してください。新たにアカウントを作成しないでください。

- ID・パスワードを忘れてしまった場合は、【パスワードの再発行】から登録しているメールアドレスと生年月日を入力し、再発行手続きを行ってください。

- 登録しているメールアドレスも忘れてしまった場合、登録したかどうかすら忘れてしまった場合は下記の連絡先までお問い合わせください。

- アカウントは、原子力機構管理装置用の研究支援システムJRR-3 RINGと共通化されています。すでにJRR-3 RINGのアカウントをお持ちの場合は、そのアカウント名でログインしてください。

1.申請の開始

新規申請

すでに提出済みまたは編集中の課題がある場合で、さらに別の課題を申請する場合でも、この新規申請から行います。

- アカウント名、パスワードを入力し、ログインします。ユーザトップに移ります。

- 課題情報 に、現在申請が可能な課題が表示されるので、新規申請をクリックします。

- 上部メニューの 【申請】>【課題申請】からも行けます。

- 課題申請書(新規登録)が表示されます。

- ここで、課題申請にあたっての注意事項が表示されますので、必ずご一読ください! 内容に同意していただける場合は、下方の

「□ 私は以上を同意したうえで、実験課題の申請を行います」

をクリックしてください。

- ここで、課題申請にあたっての注意事項が表示されますので、必ずご一読ください! 内容に同意していただける場合は、下方の

- 同意後、課題申請書の編集画面に移ります。

作成中の申請書の編集を行う

「ユーザトップ」画面で、課題情報 の下方に表示されている「課題一覧はこちら」をクリックし、編集したい課題申請書を選択します。

2.課題申請書の入力の仕方

- 入力した情報は、[データ保存] を押す事で随時保存されます。

- 入力した情報の編集や研究提案書の更新は、提出前であれば締切日まで随時可能です。全て入力しなくても先に進むことができます。前のページに戻って入力したり、後日ログインし直して編集することも可能です。

- [PDF] を押すと、現在入力されている情報での課題申請書を閲覧できます。

(1ページ)課題情報

| 申請番号 | 入力不要。「NSL-00000xxx」の形式で申請書作成順に自動付与されます。 |

| 課題番号 | 入力不要。採択時に付与されます。 |

| *課題名 *課題名(英) | 和文と英文で簡潔に記入してください。課題一覧に掲載されます。 上付き下付きは入力できませんので、”La2CuO4″のようにそのまま記入してください。 |

| 継続課題 | 該当する場合は、前年度の課題番号をプルダウンから選択します。プルダウンにない場合は、右側の欄に直接手入力してください。過去の採択課題はこちらで確認できます。 |

| *研究分野 | 適切な分野を選択してください。これに基づいて査読者が決定されます。 |

研究代表者(申請者)

ログインしているユーザ情報がそのまま自動入力されます。所属等変更がある場合は、上部メニューの [ユーザ情報] > [ユーザ情報の更新] から更新してください。

・研究代表者の有資格者は、日本国内の国公私立大学・国公立研究所・独立行政法人等に所属する教員、研究員、博士研究員またはそれに相当する役職の研究者ならびに大学院生(博士後期課程、博士課程進学予定の修士課程を含む)です。海外機関の場合もこれに相当している必要があります。企業所属の研究者の課題申請はできません。

★ 混乱を招くため、2024年度申請から「申請者」と「研究代表者」を統合しました。

★実験付添者(大学院生のみ)

- 2023年度申請から導入した学生課題の運用に合わせて、本システムを改良しました。指導教員確認書に記入した、指導教員の氏名、メールアドレス等について入力してください。

指導教員が研究協力者に入らない場合は、この実験を実施する際に代理で指導教員的役割を担う助教等について入力してください。 - また、学生課題申請の場合は、以下から「指導教員確認書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、指導教員から課題申請事務宛にメール提出してください。

提出先:nsl-appl@issp.u-tokyo.ac.jp

研究協力者

- 6名まで登録できます。企業の研究者も登録可能です。

★ 学生課題の場合、上記の実験付添者は自動的に研究協力者の1人となるため、ここで再入力する必要はありません。 - 研究協力者が既にアカウントを所持している場合は、その者の登録メールアドレスを記入して [検索] を押すと、[—-] が [paste] に替わります。これを押すと、姓名以降の情報が自動入力されます。

- アカウントを所持していない場合や登録メールアドレスが不明の場合は、直接手入力してください。

- この際に、この研究協力者のアカウントが自動的に生成されることはありません。

- 研究協力者には、登録されたことや課題申請を行なった事は通知されません。登録の際は当事者間で課題申請する旨を事前に確認するようにしてください。

実験ができない日時等

- 申請する年度のビームタイムのうち、確実に来所・実験が不可能な日程、特に希望する日程がある場合は記述してください。

- 不可能な日程は最小限にしてください。あまりに多い場合は、マシンタイムの調整が困難となるため、採択されなくなる場合があります。

備考・その他

- 審査員、装置責任者等への連絡事項、審査に関する要望などがあれば記述してください。

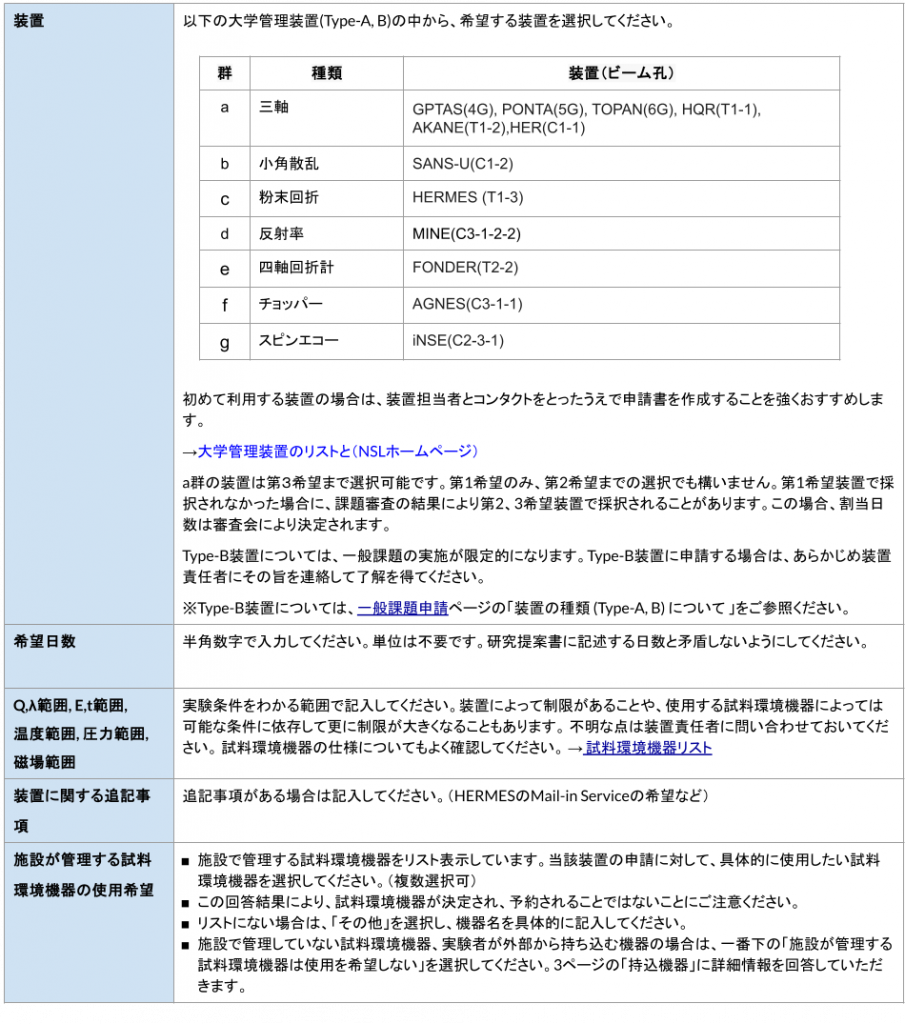

(2ページ)装置・試料環境機器

使用希望装置

(3ページ)持込機器

JRR-3では、ユーザーが実験室内に持ち込む試料や機器について、持ち込み前に安全審査を行うとともに、機器の名称、使用/保管場所、保管期間などが提出される必要があります。正確に回答・記入してください。

- 実験者が自作または自前で用意する機器など、JRR-3実験室外(J-PARCも含みます)から機器を持ち込む場合は、その仕様や安全対策、使用時の注意点について回答していただきます。

- PC類を除く、定格入力容量100W以上の電源を使用する機器については、必ず回答してください。

- 提出された内容は、安全審査の際の基礎情報になるとともに、JRR-3の施設管理者(研究を専門としない原子力機構の職員)が内容を確認する場合があります。非専門家が読んでもわかるように、分かり易くかつ正確に記入してください。

- 過去にJRR-3で使用実績がないような特殊な機器、運転の際には特に注意を要する機器の場合は原子力機構側での安全審査において審議が必要になる場合があります。申請前に、装置責任者または大学安全管理統括チームにご相談ください。

持込機器の有無

「あり」を選択すると、1台目の持ち込み機器の回答・記入欄が表示されます。

持込機器

| *機器名称 | 客観的にわかる名称を記入してください。 |

| *製造方法 | 該当するものを選択してください。 |

| *機器の仕様 | 製作年月、到達可能な温度範囲、最高磁場、最高圧力など、機器の性能について記述してください。 メーカー購入品については、商品名・型番、物品が掲載されているURLなどを記入してください。 |

| *電源 | 単相か三相か、周波数(Hz)、最大電圧(V)、定格入力容量(W)を記入してください。 |

| *冷却水の使用 *圧縮空気の使用 | 使用する場合(使用する可能性がある場合も含む)は、「あり」を選択してください。 |

| *使用場所 | 主に使用する場所を選択してください。 実験準備用などで装置近辺で使用しない場合は、「炉室その他」または「ガイドホールその他」を選択してください。 |

| *使用目的等 | 使用目的、使用方法、使用の際に発生しうる危険の可能性、そのための安全対策についてわかりやすく記述してください。 |

| 参考資料 | 購入・製作時の仕様書、自作機器の場合の設計図などがあれば、pdf化してここからファイルをアップロードしてください。 合計20MBまで可能です。 |

2台以上の持ち込み機器がある場合

【+持込機器n追加】を押してください。2台目以降の持ち込み機器に対する回答・記入欄が表示されます。最大10台まで申請可能です。

(4ページ)試料

上述のSDSYSに入力するための情報となりますので、正確に回答・記入してください。10個まで申請可能です。

試料情報

※産学連携課題の申請では入力不要です。

| *化学式・組成 | 通称や略称は用いず、具体的に記入してください。混晶系やドープ系化合物の場合なども、組成を正確に書いてください。 上付き・下付きは入力できませんので、そのまま記入してください。 |

| *試料名(和名) | 試料の日本語名を記入してください。例)グリセリン 金属間化合物・酸化物などで正確な表現が難しい/存在しない場合は、成分元素がわかるように記入してください。 例)イットリウムーバリウムーコバルト酸化物 |

| *試料形態 | 該当するものを選択してください。該当するものがない場合は、「その他」を選択し、右側の欄に記入してください。 |

| *質量 *容量 | おおよその量を単位とともに記入してください。 マシンタイム配分の際の判断材料になるとともに、大量の場合は、事前に安全審査が必要な場合があります。 |

| モザイク 空間群 格子定数 | FONDER(T2-2)を希望する場合は必ず回答してください。 ★FONDER以外の装置では、回答不要のため非表示としました。 |

試料の安全情報

試料の化学安全・放射線安全に関して、Yes か No かを回答してください。回答結果をもとに、施設側でリスクアセスメント(RA)を行い、結果を申請者に通知します。RAの段階で施設から質問が行く場合もあります。通常状態(常温・常圧・無磁場)でNoであっても、実施予定の実験条件での物性の変化によりYesとなりうる場合は、Yesとしてください。

| *毒物・劇物 | 該当する場合は「Yes」を選択してください。こちらをご参照ください。 |

| *可燃性 | 熱源により容易に発火する恐れがある場合は「Yes」を選択してください。 |

| *容器との反応性 | 実験予定の条件により、容器(試料セル)と反応するおそれがある場合は「Yes」を選択してください。 |

| *爆発性 | 熱源により急激に膨張したり、容器が無い場合は飛散したりする恐れがある場合は「Yes」を選択してください。 |

| *腐食性 | 空気や水分の影響により、試料自身や容器が化学変化するおそれがある場合は「Yes」を選択してください。 |

| *核燃物質 | U, Ph, Thを含む物質が核燃料物質と定義されています。該当する場合は「Yes」を選択してください。 核熱物質を用いた実験が可能な装置は、GPTAS, PONTA, TOPAN, HQRの4台です。 |

| *放射性 | 放射性同位体を含む物質の場合は「Yes」を選択してください。 |

| *放射化性 | 実験終了後、線量が下がるまで1か月以上要する場合は「Yes」を選択してください。 |

試料の取り扱い方法・注意点

容器の種類と容器への封入方法、固体であれば容器に対する固定方法、粉末・液体・気体の場合は容器から漏れ出さないための対策方法についてわかりやすく記述してください。試料の状態(結晶性など)を確認後に容器に封入する場合、測定の直前に合成などの処理が必要な場合、その他注意を要する事項があればその旨を記述してください。

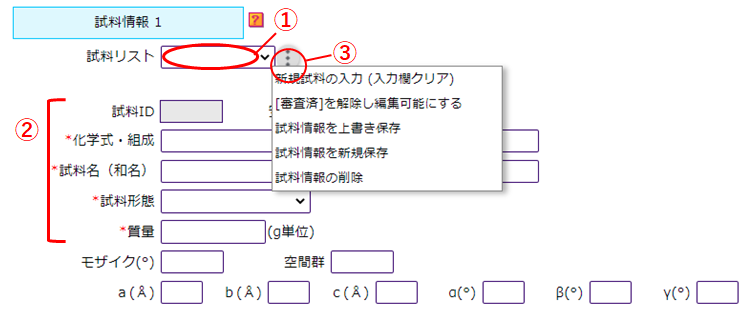

既に登録済の試料を再度申請する場合

今年度以前の課題で申請済の試料を今回の課題申請で再度使用したい場合、申請済の試料の情報を元に新規で申請したい場合は、以下の手順で登録してください。

① 試料リストの右枠内をクリックすると、申請者が以前に申請した試料がプルダウン表示されます。該当するものを選択してください。

② 試料ID、化学式・組成以降の情報が読み込まれていることを確認してください。

③ 再度使用したい場合は、そのまま、「試料情報を上書き保存」を選択します。新規で申請し直す場合は、②の変更箇所があれば修正したうえで、「試料情報を新規保存」を選択します。

(5ページ)関連課題

過去3年間の関連課題について

過去3年間で関連する採択課題がある場合は、3件まで記入してください。

| 課題番号 課題名 | 関連課題の課題番号・課題名を入力してください。過去の採択課題についてはこちらから確認できます。 |

| 成果発表 | 学会・論文・プレス発表をした場合は、その内容を記述してください。 |

| 到達度 | 当初の計画に対して、どの程度の進捗・成果が得られたかを記述してください。 装置の不具合や試料が準備できなかったなどの理由で、実験が実施できず成果報告を提出できなかった場合はその理由を記述してください。 |

| 関連性 | 本申請とつながる成果があった場合は、その旨を記述してください。 |

研究代表者が発表した最近の研究論文

研究代表者および協力者が最近発表した発表論文の著書、タイトル、雑誌名、巻数、発表年、ページ番号を5編まで記述してください。

(6ページ)研究提案書

*実験の要旨

研究提案書の内容を400字以内で要約してください。

*研究提案書ファイルをアップロード

・研究提案書の作成方法はこちらをご参照ください。

・テンプレートは以下からダウンロードできます。

・研究提案書は、各自でPDFファイルに変換してからアップロードしてください。

・アップロードできるPDFファイルは1つのみです。アップロード後に修正する場合は、修正したPDFファイルを再度アップロードしてください。

・[研究提案書またはダウンロード]より、現在アップロードされている研究提案書が確認できます。

3.申請書の提出

提出前に申請内容に問題がないか、よく確認してください。【PDF】ボタンから提出される形式で申請書を閲覧できます。

- [入力チェック・提出]を押します。

- 入力内容に不備がある場合は、メッセージに従って修正してください。

- 不備がなければ、最終確認画面が出ます。[課題申請を提出する]を押して提出完了です。

- 提出後は、申請書の内容の編集・更新ができませんのでご注意ください。

編集中の申請書は、締め切りを過ぎても提出したことにならず査読もされませんので注意してください。

申請締め切り後は・・・

- 申請書の提出が一切できなくなります。

- ログインすることで、これまで提出したすべての申請書が閲覧できます。

- 所属機関にて申請書のコピーの提出が求められる場合は、こちらをダウンロードしてください。

お問い合せ

申請に関するお問い合わせ

| 住所 | 〒319-1106 茨城県那珂郡東海村白方106-1 東京大学物性研究所附属中性子科学研究施設 事務室 |

| TEL | 029-282-5782 |

| FAX | 029-283-3922 |

| nsl-appl@issp.u-tokyo.ac.jp |